在线改图网:无需下载,轻松搞定图片编辑与压缩,提升效率与便捷

什么是在线改图网

在线改图网就是那种打开浏览器就能直接使用的图片编辑工具。你不用下载安装任何软件,注册账户也经常是可选的。它们通常提供基础的图片处理功能——裁剪、调整尺寸、添加文字、滤镜效果这些。对于偶尔需要处理图片但又不想学习复杂软件的人来说,这种工具特别友好。

我记得有次急需给产品图加水印,Photoshop刚好崩溃了。随手搜到一个在线改图网站,三分钟就解决了问题。这种便利性确实改变了很多人处理图片的习惯。

在线改图网的发展历程

早期的在线图片编辑工具功能相当有限。大约2008年前后,随着Flash技术的普及,第一批真正意义上的在线图片编辑器开始出现。那时候的加载速度慢得让人想放弃,功能也仅限于最简单的调整。

转折点出现在HTML5时代。2012年后,各类在线改图网站如雨后春笋般涌现。它们不再依赖浏览器插件,响应速度明显提升。移动设备的普及又推动了一波发展——现在很多在线改图工具在手机上的体验已经相当流畅。

近几年,人工智能技术开始融入这个领域。自动抠图、智能修图这些过去需要专业技巧的功能,现在点点鼠标就能完成。这个进化过程确实令人印象深刻。

在线改图网的主要特点

无需安装可能是最吸引人的特点。你只需要一个现代浏览器,无论是Chrome、Firefox还是Safari都能顺畅运行。跨平台兼容性让这些工具在不同设备间切换变得无缝。

即时更新是另一个优势。开发者添加新功能或修复bug时,用户下次访问就能自动享受到最新版本。这比传统软件需要手动下载更新包方便多了。

大多数在线改图网站采用渐进式功能设计。基础功能免费开放,高级功能则需要付费解锁。这种模式既降低了使用门槛,又为专业用户提供了升级空间。

文件处理通常都在本地完成,上传的图片不会存储在服务器上。这种设计很好地平衡了便利性和隐私保护的需求。不过我还是建议处理敏感图片时,仔细阅读网站的隐私条款。

这些特点共同塑造了在线改图网在当前数字工具生态中的独特位置。它们不是要取代专业软件,而是提供了一个更轻量、更便捷的替代方案。

主流在线改图网免费版功能概述

打开任意一个在线改图网站,免费版通常都提供一套相当实用的基础工具。裁剪、调整尺寸、旋转这些基本操作几乎成了标配。添加文字和水印的功能也普遍存在,虽然字体选择和特效可能会有所限制。

滤镜和色彩调整是另一个常见模块。你能找到十几种预设滤镜,亮度、对比度、饱和度这些基本参数都可以自由调节。我上周帮朋友修旅游照片,就用免费工具调出了不错的效果。

文件格式支持方面,JPG、PNG、GIF这些主流格式基本都能处理。输出质量可能会有轻微压缩,但对日常使用来说完全够用。图片大小限制是个需要注意的地方——免费版通常限定在5MB到20MB之间。

有意思的是,很多网站现在把AI辅助功能也放进了免费版。智能背景移除、人像美化这些过去需要付费的功能,现在也能有限度地使用了。这种功能下放确实提升了免费版的价值。

各平台免费版功能差异分析

不同平台的免费版策略其实挺有意思的。有些网站选择深度开放基础功能,比如Canva的免费版就包含了大量模板和设计元素。你几乎可以完成一个完整的设计项目而不需要付费。

另一些平台则采用时间或次数限制。比如某个知名在线PS工具,免费版每天只能处理一定数量的图片。这种模式适合偶尔使用的用户,但对高频使用者可能就不太友好。

水印策略也是个明显的分水岭。部分网站在免费版输出图片上会自动添加水印,有些则完全不会。我记得有次需要处理一批产品图,就因为这个细节特意选了个无水印的平台。

功能完整性方面差异更大。有的网站免费版只是缺少高级特效,核心编辑功能都很完整。有的则把基础功能拆分成多个层级,免费用户只能使用最基础的那部分。这种差异往往反映了不同平台的商业模式选择。

免费版与付费版功能对比

免费版和付费版之间的界限通常体现在几个关键领域。批量处理功能几乎总是付费专属——免费用户只能一张张处理图片。如果你经常需要处理大量图片,这个限制可能会很影响效率。

高级特效和滤镜是另一个分界线。付费版通常提供更多专业级调色工具、图层支持、精确的选择工具。这些功能对于专业设计来说确实很重要,但对普通用户可能就有些过剩了。

输出选项的差异也很明显。免费版可能限制输出分辨率或格式选择,付费版则提供无损输出和更多格式支持。存储空间和协作功能通常也是付费版才有的特权。

从使用体验来看,免费版偶尔会有广告展示,付费版则提供更干净的工作环境。不过说实话,现在很多免费版的广告已经做得很克制了,不会太干扰正常使用。

价格方面,这些平台的付费计划通常比较灵活。月付、年付都有选择,年付往往能节省不少。如果你确实需要那些高级功能,付费升级的性价比其实还不错。关键在于评估自己的实际需求——为用不到的功能付费就没什么必要了。

图片压缩的基本原理

图片压缩本质上是在文件大小和视觉质量之间寻找平衡。有损压缩通过丢弃人眼不太敏感的图像信息来减小体积,就像把一本书的精装版换成平装版——内容还在,只是装帧简朴了些。JPEG格式就是典型的有损压缩。

无损压缩则采用更聪明的方式,它寻找图像中的重复模式并用简短的代码代替。这有点像用“同上”来代替文档中重复出现的短语。PNG格式就属于这一类,特别适合包含文字、线条的图形。

分辨率调整是另一个常见的压缩手段。降低图片的像素尺寸自然就减小了文件大小,就像把海报缩小成明信片。这种方法简单直接,但过度缩小会影响图片的可用性。

色彩深度减少也能有效压缩图片。将真彩色图像转换为256色,文件大小能减少三分之二。这种压缩在渐变丰富的照片上会比较明显,但对卡通类图片影响较小。

在线改图网图片压缩操作步骤

打开任意一个在线改图网站,图片压缩功能通常都在显眼位置。上传区域往往支持拖拽操作,直接把图片拖进去就行。我记得第一次用时还习惯性地找上传按钮,后来发现拖拽更方便。

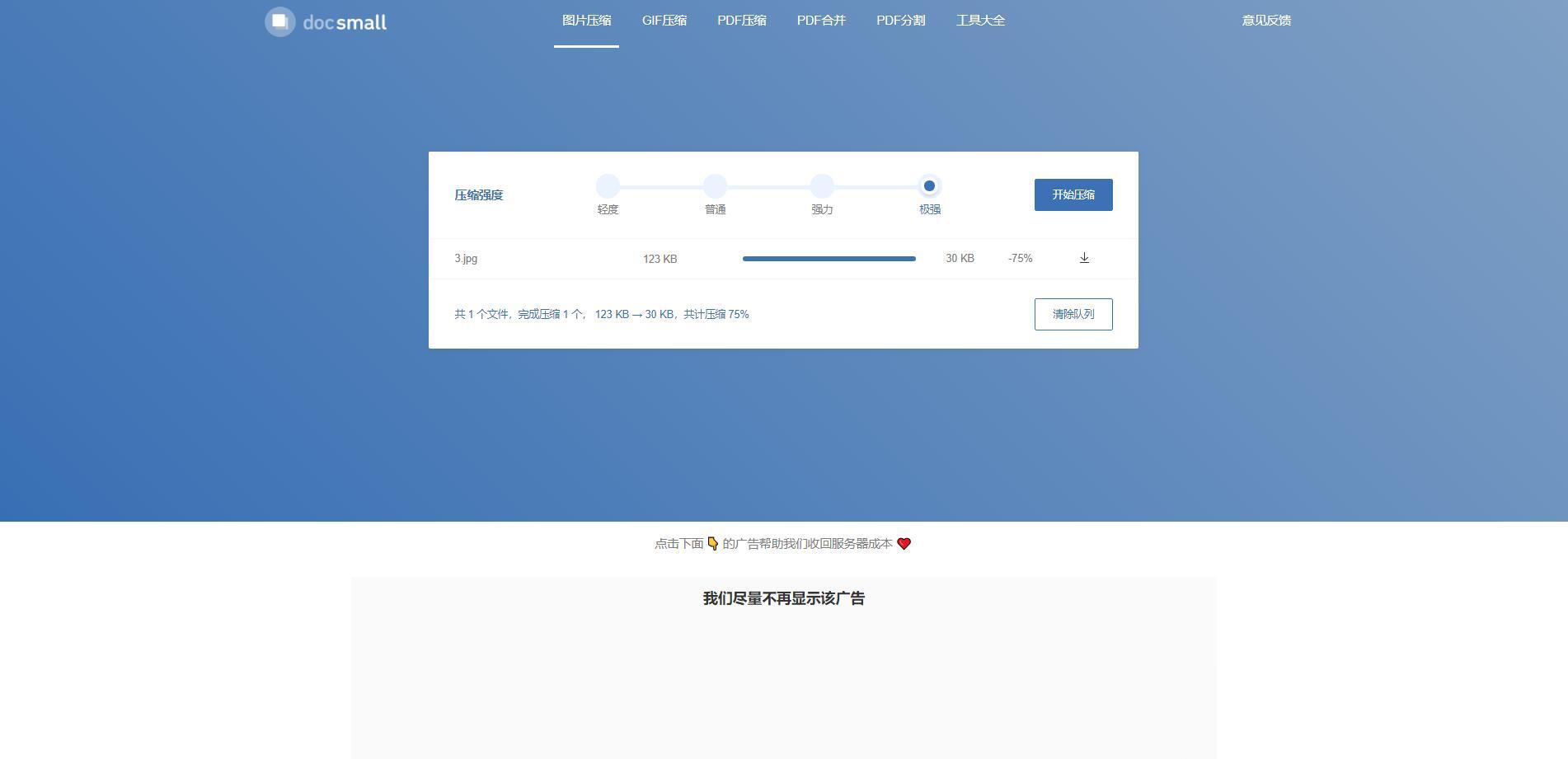

选择压缩设置时,你会看到质量滑块或百分比输入框。70%-80%的质量设置是个不错的起点,能在保持可观质量的同时显著减小文件。如果对图片要求不高,降到50%也未尝不可。

输出格式选择很重要。需要透明背景就选PNG,普通照片用JPEG通常更合适。有些网站还提供WebP格式选项,这种新兴格式的压缩效率确实令人惊喜。

点击压缩按钮后,处理速度取决于图片大小和服务器负载。一般来说,几MB的图片十几秒就能完成。下载前记得预览效果,确保压缩后的图片还能满足使用需求。

压缩效果对比与优化建议

压缩前后的对比往往很直观。一个3MB的旅游照片压缩到500KB后,在手机屏幕上几乎看不出差别。但在大尺寸显示器上仔细看,会发现一些细节的模糊和色彩过渡的轻微不自然。

文件大小与使用场景需要匹配。社交媒体分享的图片压缩到100-200KB就足够了,网站横幅可能需要保留更多细节。印刷用途的图片则要格外小心,过度压缩会导致输出质量灾难。

多次压缩是个需要避免的陷阱。每保存一次JPEG图片,质量就会损失一些。这就像反复复印一份文件,每次都会丢失更多细节。理想的做法是始终基于原始图片进行压缩。

个性化设置往往能带来更好效果。与其依赖默认参数,不如根据图片特点手动调整。人像照片可以适当保留更多细节,风景照则可以在保证主要景物清晰的前提下大胆压缩。

压缩只是手段,不是目的。有时候换个思路可能更有效——比如把图片转换成更适合的尺寸,或者裁剪掉不必要的部分。这些操作配合压缩,往往能获得更好的整体效果。

图片格式转换功能

格式转换可能是最常被用到的功能之一。不同的场景需要不同的图片格式——网站需要JPEG或WebP来保证加载速度,印刷品需要TIFF来保持高质量,社交媒体可能更喜欢PNG的透明背景支持。

操作起来出奇简单。选择源文件,指定目标格式,点击转换。整个过程就像把一封中文邮件翻译成英文,内容本质没变,只是换了个表达方式。我上周帮朋友转换一批产品图片,从PSD转到PNG只用了不到五分钟。

格式转换中有些细节值得留意。比如从JPEG转到PNG时,文件大小可能会增加,因为PNG的无损特性。反过来转换时,虽然文件变小了,但会损失一些图像数据。这让我想起之前做的一个项目,客户坚持要把LOGO从PNG转成JPEG,结果透明背景变成了难看的白色填充。

新兴的WebP格式确实带来惊喜。它能在保持JPEG类似质量的同时减小30%的文件体积。越来越多的网站开始采用这种格式,特别是在移动端页面。AVIF格式也开始出现在一些高级工具中,虽然兼容性还有待提升。

图片编辑与美化功能

基础的图片编辑功能已经相当完善。裁剪、旋转、调整亮度对比度这些操作,现在在网页端就能完成得不错。不需要打开复杂的桌面软件,对于快速修图来说真的很方便。

滤镜和特效让普通人也能做出专业感的图片。复古、黑白、锐化这些预设效果,点一下就能应用。记得有次急需一张产品展示图,直接用在线工具的HDR效果增强了细节,效果出乎意料地好。

文字添加和水印功能很实用。选择字体、调整大小、设置颜色,整个过程直观易懂。支持图层概念的工具还能让你自由调整文字位置,不会破坏原图。这个功能对内容创作者特别友好,省去了来回切换软件的麻烦。

高级编辑功能正在变得越来越普遍。一些网站开始提供曲线调整、色阶控制、甚至简单的蒙版功能。虽然比不上专业软件,但对于日常使用已经绰绰有余。背景移除功能尤其好用,AI技术的加入让抠图变得简单多了。

批量处理功能详解

批量处理是真正的效率利器。想象一下需要处理上百张产品图片——单张操作会耗费数小时,批量处理可能只需要几分钟。选择文件夹,设置处理参数,剩下的交给系统自动完成。

支持的批量操作类型很丰富。可以同时压缩多张图片,批量转换格式,或者给一系列图片添加统一的水印。甚至能批量调整尺寸,确保所有图片都符合特定平台的发布要求。这种一致性在品牌管理中特别重要。

批量重命名功能经常被低估,但实际上非常实用。可以按序列号、日期或者其他规则快速整理图片库。上次整理旅行照片时,我用这个功能把杂乱的手机照片按地点和时间重新组织,找起来方便多了。

处理队列和进度显示让工作流程更可控。大型批处理任务可能需要较长时间,清晰的进度条能让你合理安排等待时间。有些工具还支持中断后继续,不会因为网络问题而前功尽弃。

批量处理中的个性化设置也很重要。不是所有图片都需要相同的处理参数,高级工具允许设置条件规则。比如只对超过特定大小的图片进行压缩,或者根据图片方向应用不同的裁剪比例。这种智能化处理确实提升了使用体验。

提高使用效率的小技巧

快捷键的掌握能显著加快操作速度。大多数在线改图工具都支持键盘快捷键,比如Ctrl+Z撤销、Ctrl+S保存。熟悉这些组合键后,你会发现工作效率提升了一个档次。我自己习惯把常用工具的快捷键写在便签上,直到形成肌肉记忆。

浏览器书签和扩展程序是隐藏的效率工具。将常用的在线改图网站添加到浏览器书签栏,一键直达。有些网站还提供浏览器扩展,可以直接在网页右键菜单中调用编辑功能。这个小小的设置每天能为我节省不少时间。

模板和预设的使用值得尝试。很多网站都提供设计模板、常用尺寸预设或编辑历史记录。建立自己的常用设置库,避免每次都从头开始调整参数。记得有次连续制作社交媒体图片,保存的模板让整个流程变得异常顺畅。

工作区的合理布局也很关键。关闭不需要的工具面板,将常用功能放在显眼位置。有些工具支持自定义工作区,按照个人习惯安排界面元素。这种个性化设置虽然简单,但对长期使用的舒适度影响很大。

图片质量保持方法

分辨率和尺寸的设置需要特别注意。上传前了解目标平台的要求,避免不必要的放大或缩小。一般来说,先确定最终使用尺寸,再以此为基础进行编辑。过度压缩或拉伸都会导致质量损失,这种损伤往往是不可逆的。

选择合适的输出格式对质量保持至关重要。JPEG适合照片类图像,PNG适合需要透明背景的图形,WebP则在质量和体积间取得了不错平衡。输出时注意质量滑块的位置,太低的设置会让图片出现明显瑕疵。

编辑过程中的非破坏性操作是个好习惯。使用调整图层而不是直接修改原图,保留撤销和重新调整的可能性。一些高级工具支持智能对象或类似功能,让后期修改更加灵活。这种工作方式可能需要额外步骤,但长远来看非常值得。

原文件的备份不容忽视。在线编辑前,最好先保存原始图片的副本。云端存储结合本地备份是较安全的选择。我曾经因为直接编辑唯一副本而丢失重要图片,现在养成了“编辑前先备份”的习惯。

安全使用注意事项

隐私保护需要时刻警惕。上传包含个人信息的图片前,仔细阅读网站的隐私政策。一些敏感图片,如证件、票据等,最好在本地软件处理。记得有次看到有人上传含地址的快递单进行简单编辑,这种风险完全可以避免。

版权问题经常被忽略。确保你拥有上传图片的使用权,或者图片符合合理使用原则。水印和元数据可能包含版权信息,编辑时需要特别留意。商用图片更要谨慎,避免侵权纠纷。

网络环境的安全性值得关注。使用公共WiFi进行图片编辑时,注意数据传输是否加密。查看浏览器地址栏的锁形图标,确认连接安全。一些网站开始默认启用HTTPS,这为用户提供了基本保障。

账号安全的基础措施不能少。为在线改图网站设置独立密码,定期更换。启用双重验证能进一步提升安全性。这些步骤看似繁琐,但考虑到可能存储的个人作品和编辑记录,这种投入是必要的。

临时文件的清理经常被遗忘。退出登录、清除浏览器缓存能减少信息残留。一些工具提供“彻底删除”选项,比普通删除更加安全。养成这些习惯,就像离开房间时关灯一样自然。

当前市场格局分析

在线改图领域正经历着明显的分层化发展。头部平台凭借先发优势和资本支持,功能日趋完善,用户基数持续扩大。中型平台则专注于特定细分市场,有的深耕社交媒体图片优化,有的聚焦电商产品修图。这种差异化竞争让整个生态更加丰富多元。

我注意到一个有趣现象:传统设计软件厂商纷纷推出在线版本,与原生在线工具形成直接竞争。这种跨界竞争虽然加剧了市场压力,但也推动了功能创新和价格合理化。用户现在有了更多选择,这在一定程度上改变了原有的市场格局。

免费模式的普及改变了用户习惯。大多数平台采用“免费基础功能+付费高级功能”的模式,这种策略有效降低了使用门槛。不过免费用户转化率始终是个挑战,平台需要在用户体验和商业回报间找到平衡点。记得去年试用某平台时,其免费功能已经足够满足日常需求,这种趋势可能持续下去。

技术发展趋势预测

人工智能技术正在重塑在线改图的工作流程。智能抠图、自动调色、内容感知填充等功能越来越成熟。这些AI辅助工具不仅降低了操作难度,还大幅提升了效率。未来可能出现更智能的“一句话修图”功能,用户只需描述需求,系统就能自动完成编辑。

云端协作功能将成为标配。多人实时编辑、版本历史管理、团队素材库等功能会越来越完善。这种变化反映了远程工作和分布式团队的普遍化。想象一下,设计团队分布在不同时区,却能像在同一个房间那样协同工作,这种体验正在成为现实。

移动端体验的优化势在必行。随着手机摄影的普及,移动端图片编辑需求快速增长。响应式设计、触摸交互优化、移动端专属功能都在快速发展。有些平台甚至开始探索AR预览等创新功能,让编辑效果能在真实环境中即时查看。

用户体验优化方向

个性化推荐系统将更加精准。基于用户行为和历史数据,平台可以智能推荐模板、滤镜和编辑方案。这种个性化不仅体现在内容推荐上,还可能延伸到界面布局和工具排列。每个人的工作台都会变得独一无二,就像量身定制的工具箱。

无障碍设计值得更多关注。色彩对比度调整、键盘导航优化、屏幕阅读器支持等功能将逐渐成为标准配置。这些改进不仅服务于特定群体,实际上提升了所有用户的使用体验。一个对视力障碍者友好的界面,往往对普通用户也更加清晰直观。

即时反馈机制需要进一步完善。实时预览、操作响应速度、错误提示清晰度都是关键优化点。用户期待的是“所想即所得”的流畅体验,任何延迟或不确定性都会影响使用感受。好的工具应该像熟练的助手,能够准确理解并快速执行指令。

集成化生态建设可能是未来方向。在线改图工具不再孤立存在,而是与其他创作工具、内容平台、云存储服务深度整合。这种生态化发展让工作流程更加连贯,减少了在不同应用间切换的摩擦。用户要的不是一个个独立工具,而是一套完整的解决方案。

兰州网站制作公司_企业官网建设_响应式网站_小程序开发 - 陇网工坊版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!